肩こりに悩む方は多く、首や肩、背中の筋肉が張ったり痛みを伴うことが日常的になっている方も少なくありません。特に、姿勢が悪いことで肩こりが悪化しているのではないかと感じている方もいるでしょう。しかし、なぜ姿勢不良が肩や首の負担を増やし、肩こりや腰痛、頭痛、腕のしびれといった症状へと広がっていくのでしょうか。この記事では、肩こりが起こる根本的な原因や、猫背や長時間のデスクワークが筋肉や神経に与える影響、血行不良やストレスとの関係について詳しく解説します。日々の生活で注意すべきポイントや、効果的な対策、ストレッチ法も紹介するため、自分の身体の状態を把握し健康を守るための知識が得られます。

肩こりの主な原因の一つに姿勢の悪さがあります。とくに猫背や前かがみ、長時間同じ姿勢で仕事やスマートフォンを見る習慣は、肩や首、背中の筋肉に過度な負担をかける状態を作ります。この姿勢の悪化により、肩甲骨の動きが制限され、筋肉が緊張し続けるため、血行も悪くなります。血行が滞ると、老廃物が溜まりやすくなり、痛みやだるさなどの肩こり症状が生じやすくなります。

具体的には、デスクワークやパソコン作業で背筋を丸めて前傾姿勢を続けると、頭の重みが通常より首や肩に集中してしまい、筋肉の疲労や緊張、さらに神経の圧迫を招きます。また、スマートフォンを下向きで見続けると、首が前に出た状態が習慣化し、肩や背中への負担が蓄積されます。

日常生活で悪い姿勢を意識せず続けることで、筋力の衰えや骨盤の歪みなども進行し、慢性的な肩こりや関連する腰痛、頭痛のリスクを高めます。

肩こりを予防・改善するには普段から背筋を伸ばし、肩や首の筋肉に無理な負担がかからないよう姿勢を見直すことが効果的です。机や椅子の高さに気をつけ、1時間に1回程度のストレッチや軽い運動を取り入れると血行も良くなり、肩こりの緩和につながります。また、猫背を防ぐ意識を持つことや正しい姿勢を習慣化することも大切です。肩こりの悩みが改善されると、仕事や日常生活も快適に過ごすことができます。

猫背や前かがみの姿勢は、肩こりの主な要因となる場合が多いです。このような姿勢では、頭が体より前に出て、背中が丸まり、肩や首の筋肉が引っ張られた状態が続きます。特にパソコンやスマートフォンの使用、長時間のデスクワーク中に見られる姿勢不良は、筋肉の緊張を高めます。

筋肉が緊張し続けることで、肩甲骨周辺から首にかけて血行が悪化しやすくなります。血の巡りが悪くなると、老廃物がうまく流れず、痛みやだるさ・重さなどの肩こり症状が生じやすくなります。首や肩の筋肉に過剰な負担がかかった状態では、筋肉自体が疲労しやすく、慢性的なコリや硬直が進行します。

猫背の影響は見た目だけでなく、呼吸が浅くなる・集中力が続きにくいなど全身への影響も出てきます。また、疲労感が抜けにくくなるなど、日常生活や仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼすことがあります。さらに肩こりが悪化すると、頭痛や腕のしびれなど全身に症状が広がることもあるため注意が必要です。

正しい姿勢を保つためには、背筋や腹筋など体幹の筋肉を意識して使い、椅子や机の高さ、モニターの位置も調整しながら日頃から意識して生活することが求められます。姿勢の改善とともに、定期的なストレッチや軽い運動を取り入れて筋肉の柔軟性を保つことが、肩こりの予防と改善に効果的です。

長時間のデスクワークは、肩こりや腰痛の主な原因になります。座ったまま同じ姿勢を続けることで、肩や首、腰回りの筋肉が緊張したままとなり、血行不良を招きます。これにより筋肉に必要な酸素や栄養が行き渡らず、老廃物も蓄積しやすくなるため、肩や背中に痛みやだるさが生じます。

パソコン作業時は、肩をすくめたり背筋を丸めたりすることが多く、首から肩、背中の筋肉に負担が集中する状態です。マウスやキーボード操作が長引くと、腕や肘にも影響が及び、症状が肩から全身に広がる例もあります。また、腰が丸まった姿勢で長時間座ることで、腰周辺の筋肉や関節にも圧迫が生じ、腰痛を悪化させることになります。

血行促進剤などを活用する方法もあります。血行促進成分の働きにより、筋肉内の血流が改善され、肩こり特有の痛みや筋肉痛が和らぐ場合があります。マッサージやストレッチも血行改善には有効です。

肩こりや腰痛を効果的に予防・緩和するためには、長時間同じ姿勢を避け、1時間ごとに立ち上がって軽く身体を動かすこと、およびデスクや椅子の高さ・姿勢を調整することが重要です。適度な運動やストレッチを習慣にし、筋肉の柔軟性を保ちましょう。

肩こりは肩や首周辺にとどまらず、頭痛や腕のしびれなど全身に症状が広がることがあります。運動不足や筋力低下、日常生活での姿勢不良が続くと、肩周辺の筋肉が緊張し循環が悪化します。その結果、頭へつながる神経にも影響が及び、頭痛や吐き気、時には目の疲れまで引き起こされることがあります。

また、肩こりがひどい場合、腕や指のしびれ、だるさといった神経症状を訴えるケースも少なくありません。これは肩や首の筋肉の緊張で神経や血管が圧迫されることで起こりやすいとされています。

肩こりを改善せず放置すると、慢性化し、日常生活や仕事の集中力、睡眠にも影響します。首・肩の痛みや不快感は、肩こりだけでなく、緊張型頭痛や四十肩・五十肩など整形外科的な疾患の引き金となる場合もあります。

症状が肩以外にも広がりを見せたときは、姿勢や生活習慣の見直しとともに、適切な治療や運動習慣の導入を心がけることが大切です。

代表的な悪い姿勢には猫背や前傾姿勢、デスクワーク中の背中や首の丸まりなどがあり、これらは肩こりや腰痛の大きな原因となっています。猫背では肩が前に丸まり首が前方に突き出し、肩甲骨周辺の筋肉が引っ張られることで、肩や首への負担が増します。この状態が続くと筋肉は慢性的に緊張し、血流不足を招き痛みや疲労感につながります。

加えて、スマートフォンを見る際に頭を下げる姿勢や、椅子にもたれかかったり背中を丸めた状態で作業をするデスクワークも、首や肩、腰の筋肉に過剰な圧力をかけてしまいます。不自然なキーボードやマウスの使用は、腕や肘の関節、肩甲骨周りの筋肉にも影響を与え、肩こりや腰痛の症状を悪化させる要因となります。

日常生活の中でこうした姿勢不良が習慣化していると、筋力のバランスが崩れやすくなり、骨盤や背骨のゆがみの発生、全身の不調へと発展することも珍しくありません。対策としては、椅子やデスクの高さを自身の体格に合わせて調整し、正しい姿勢を意識して保ち続けることが必要です。

さらに、一定時間ごとに立ち上がってストレッチや運動をすることで筋肉への負担を分散させ、血行を改善できます。こうした取り組みによって肩こりや腰痛の予防・改善につなげることが可能です。

肩や背中の痛みや疲労の背景には、血行不良が深く関わっています。長時間動かずにいると肩や首、背中の筋肉が持続的に緊張し、筋肉内の血流が悪化。必要な酸素や栄養が細胞に届けられなくなり、老廃物が溜まりやすくなります。この悪循環が痛みや重だるさにつながります。

精神的なストレスも肩こりの一因です。ストレスによる自律神経の乱れは、筋肉の緊張・血管の収縮を引き起こし、血行をさらに悪くします。とくに仕事や人間関係で強いストレスを受け続けると、肩や背中のコリが慢性的になりやすいと言われています。

また、運動不足も見逃せない要素です。筋肉量が減少し支えが弱まると、姿勢が安定しなくなり、肩甲骨や背中の筋肉が常に頑張る状態となります。これにより、些細な動作でも疲労が溜まりやすく慢性化しやすいです。

肩こりを予防・改善するには、日々ストレッチを取り入れて筋肉を伸ばし、リラックスする時間を確保してストレスをコントロールすることが重要です。また、適度な運動習慣を続け、全身の血行を促進しましょう。

肩こりが慢性化する背景には、神経や関節への圧迫が大きく関係します。例えば猫背になると、頭が前方に突き出るだけでなく、首や肩、背中の筋肉や靭帯へ過剰な緊張がかかります。この状態が続くと、骨や関節の位置関係が崩れ、神経や血管が圧迫されやすくなります。

首すじや肩周辺の神経が圧迫されると、単なるコリや痛みだけでなく、腕のしびれや動かしにくさなどの症状が現れる原因となります。また、関節へのストレスが強まることで関節内の炎症が起こり、さらに慢性化しやすいです。

肩こりによる不快感や痛みは、単なる筋肉疲労にとどまらず、神経や関節機能の障害につながる恐れもあるため、注意が必要です。放置すると、首や背骨の疾患など整形外科的な問題に発展することもあり得ます。

普段から姿勢を意識し、肩や首への負担がかからないよう生活環境を整えることが、慢性肩こりの予防には非常に重要です。身体の違和感に早く気づき、必要に応じた治療やストレッチも積極的に取り入れましょう。

肩こりは、姿勢だけでなくストレスや生活習慣にも深く関係しています。精神的なプレッシャーや日常の緊張は、交感神経を過剰に刺激し、首や肩周りの筋肉の緊張を強めます。この状態が続くと血行不良や酸素不足が生じ、筋肉疲労や痛みが慢性化しやすくなります。

さらに、運動不足や睡眠不足、偏った食事などの生活習慣の乱れも肩こりの原因になります。身体をあまり動かさないと筋力も徐々に衰え、姿勢維持が難しくなり、悪循環が生じるのです。

肩こりを予防・緩和するためには、規則正しい生活習慣を意識し、ストレスを適度に発散することが大切です。生活リズムの見直しや適度な運動、リラクゼーションを取り入れることで、筋肉と心の両面から肩こり対策を行いましょう。

肩こりの原因に気づくためには、日常的なセルフチェックが重要です。例えば、肩の高さが左右で違う・頭が前に出ている・背中が丸くなっているといった状態は、姿勢不良による肩こりのサインかもしれません。

自分で簡単にできるセルフチェック方法としては、壁に背をつけて立った際、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとの4点が自然につくかどうかを試してみることが挙げられます。また、肩の上げ下ろしや回旋時に違和感や痛みが生じたり、うまく動かしにくい場合は、早期の対策が必要です。

さらに、毎日の生活で肩や首の重だるさ、頭痛、目の疲れ、腕のしびれなどの症状が現れていないか記録してみるのも、肩こりの重症度や体の状態を知る手助けになります。

姿勢と肩こりの関係に気付いたら、正しい姿勢を意識する・ストレッチを取り入れる・健康的な生活リズムを整えるなど、できる対策を始めましょう。これらのセルフチェックと早めのケアが、慢性化や重症化を防ぐポイントとなります。

デスクワーク中は、肩こりや腰痛が進行しやすいため、こまめなセルフチェックが重要です。まず、自分の座り方を見直しましょう。猫背や前傾姿勢になっていないか、背中・腰が丸くなっていないかを意識し、自然な背筋と骨盤の位置を確認します。

肩や首の動きに左右差や痛みがないかも、日常的にチェックしたいポイントです。肩の高さが左右で異なる場合、同じ方だけに負担が集中している可能性があります。また、作業中に肩や背中、腰の重だるさや痛みを感じた場合は、無理せず姿勢を整えたり、軽いストレッチや立ち上がる時間を作ることが効果的です。

パソコンの画面の高さや椅子の設定も見直し、肩甲骨周辺や腰に過度な負担をかけない工夫をしましょう。積極的なセルフチェックが、早めの対策や症状の改善につながります。

肩こりを解消・予防するには、姿勢の見直しとともに運動・ストレッチ習慣を日常に取り入れることが欠かせません。長時間同じ姿勢で作業を続けると、首や肩甲骨を支える筋肉が疲労し、柔軟性が失われてしまいます。

姿勢改善のためには、座る際に深く腰掛けて背筋を自然に伸ばし、骨盤を立てることを意識しましょう。また、デスクや椅子の高さを自分の体格に合わせて調整し、モニターの目線位置を顔の正面に設定することで、首や肩への負担が減ります。

運動不足が続くと全身の筋肉がこわばり、肩や腰の関節可動域も減少します。手軽にできるストレッチや体操を定期的に行うこと、肩甲骨を動かす習慣を作ることで血行が促進され、肩こりの解消につながります。

健康的な生活リズムを整え、バランスの取れた食事や十分な睡眠も、筋疲労の回復やストレスの軽減に有効です。これらを継続することで慢性的な肩こりや関連する腰痛、頭痛も防止できるため、日常生活の質を高めることができます。

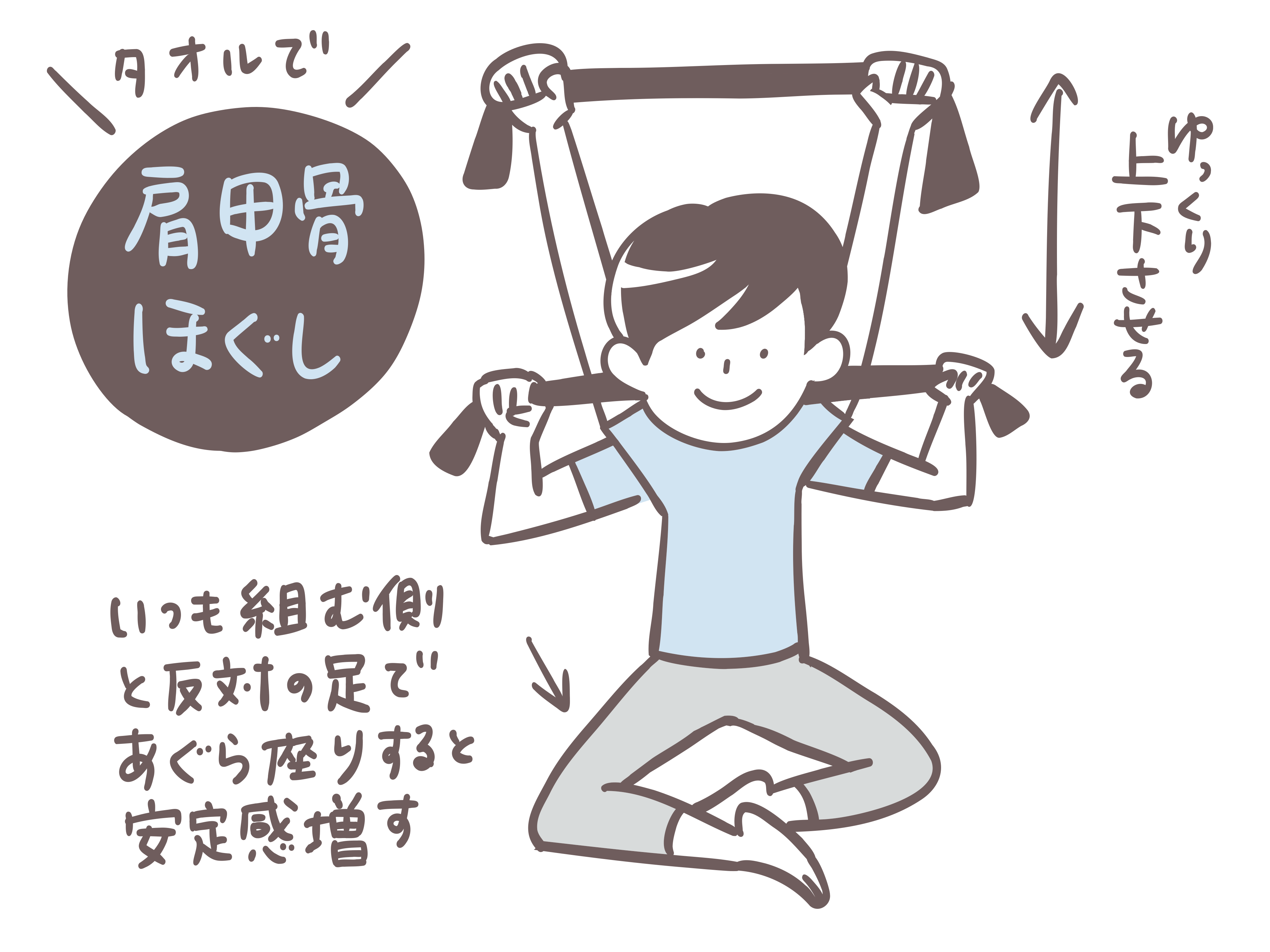

肩や背中の筋肉をほぐすためには、肩甲骨周辺や僧帽筋にアプローチするストレッチが効果的です。例えば、両肩を前後に10回ずつ回すことで肩甲骨の柔軟性が増し、筋肉の緊張がほぐれやすくなります。

また、手のひらを前に向けて両手を上げ、肘をゆっくり体側に下ろす動作もおすすめです。この運動を10回程度繰り返すことで僧帽筋がストレッチされ、肩や首のコリが緩和されます。

デスクワークやパソコン作業の合間にも、1時間ごとに立ち上がって軽い体操やストレッチを行うと血流が促進され、肩や背中・腕の疲労状態をリセットできます。無理なくできる方法を取り入れ、継続的に行うことが大切です。

肩こりを防ぐためには、まず毎日の姿勢を意識することが大切です。座っているときは、椅子に深く座り背筋を自然に伸ばし、骨盤を立てるように心がけましょう。また、机と椅子の高さを調整し、モニターが目線と水平になるように配置すると首の負担が軽減されます。

服装にも注意し、肩や腕を締め付けない柔らかい素材を選択することで、筋肉の動きが制限されにくくなります。日々の習慣として、肩甲骨周りを動かすストレッチや軽い運動を数分取り入れると、肩こりの予防に効果的です。

軽いマッサージやセルフケアを取り入れることで、筋肉の緊張緩和や血行促進が図れます。これらの取り組みを継続することで、姿勢が整い肩こりや全身のバランスの乱れを防ぐ助けとなるでしょう。

仕事やパソコン作業時は、体に余計な負担をかけないよう意識することが肩こり対策の鍵です。正しい座り方では、背筋を伸ばし骨盤を立てて座ることがポイントです。腰部分にクッションを使用すると安定しやすくなります。

足はしっかりと床に着け、膝の角度を90度に保つことで体全体のバランスが良くなります。足を組む癖がある場合は骨盤のゆがみを防ぐため控えましょう。デスクではモニターの高さを目線と同じくらいにし、首や肩の余分な前傾を避けます。

また、肘が90度になるよう椅子と机の高さを調節し、同じ姿勢で長時間作業を続けることは避け、1時間ごとに軽く立ち上がって体を動かすことも重要です。こうした習慣は肩こりの予防・改善に役立ち、日々の不調を和らげてくれます。

姿勢を改善することは、肩こりだけでなく全身の健康維持に大きな効果があります。頭や首が前に出る猫背や背中が丸まった姿勢が続くと、肩甲骨や周辺の筋肉に慢性的な負担がかかります。これらの状態は、筋肉の緊張や痛み・だるさだけでなく、血流障害や神経圧迫による頭痛、腕のしびれにもつながります。姿勢の乱れは、身体全体のバランスを崩し、腰痛や疲労、さらには慢性疾患のリスクまで高めてしまいます。

正しい姿勢を習慣づけることで、肩や首まわりへの負担が減り、筋肉の柔軟性が回復しやすくなります。血行が改善されることで、肩こりに伴う痛みや不快感、全身のだるさの緩和にも効果的です。また、日々の生活で意識することで、長期的に健康的で快適な体づくりが期待できます。

姿勢改善のためには、背筋を伸ばし胸を開く意識を持ち、デスクや椅子の高さを自分の体格に合うよう調整しましょう。定期的なストレッチや軽い運動を習慣にし、生活リズムを整えることも大切です。

もし鏡で自分の姿勢を見て「前かがみ」「背中が丸い」と感じる場合や、肩こりなどの不快な症状に悩まされている方は、ぜひ今日から正しい姿勢や肩こりケアを始めてみてください。自身の身体と健康を守るために、まずは意識を変えて行動しましょう。