肩や首のコリに悩む人は多く、血行不良や筋肉の緊張が原因で頭痛や腰痛へ広がる場合もあります。放っておくと仕事や家事に影響し、疲労やストレスをさらに招きます。本記事では、ツボ押しやストレッチを中心に、自分でも簡単にできるケア方法を解説。

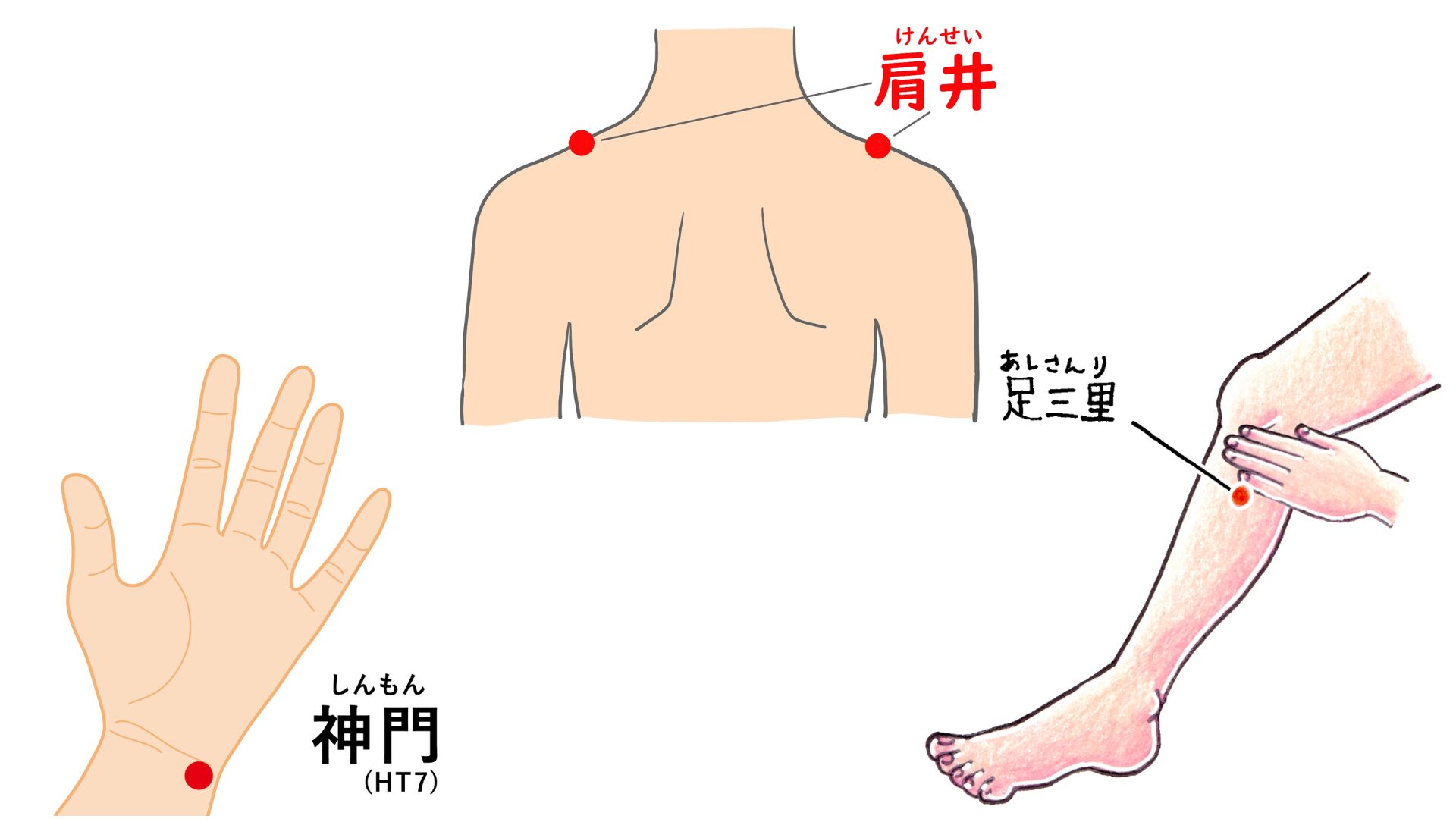

– 合谷など手のポイントを押して肩の痛みを緩和

– けんせいや付け根付近の場所を刺激する方法など

気になる症状の改善につながり、健康的な状態を保つ手助けとなるでしょう。自分に合った方法を利用すれば、筋肉のコリや疲れをほどよく緩和し、全身の血行を促すサポートにもなります。

肩まわりの筋肉がこり固まり、首や背中まで痛みやはりが生じる状態は肩こりと呼ばれ、日常生活を送るうえで厄介な不調につながる。

首すじから肩、さらに肩甲骨の周りにまで重苦しさや疲労感が広がることも多く、頭痛や吐き気を伴うケースもある。

肩こりの直接的な原因は、同じ姿勢の継続やストレスによる緊張と考えられる。長時間のスマートフォン利用やPC作業で肩や首周りの筋肉が疲れ、血行が低下して痛みを覚えやすくなる。

自分に合った対策をとるには、骨や内臓の病気など医学的な治療が必要な場合を見極めることも大切です。

根本的なケアとしては、適度なマッサージやストレッチを取り入れ、東洋の考えに基づくツボを押し刺激する方法も注目されている。

肩こりのタイプは人によって違いがあるため、症状に合わせた改善策を試しながら、体と心の疲れを和らげる工夫を続けよう。

腕や肩を支える僧帽筋などが硬直しやすい人は、放置すると腰痛や全身の不調につながるリスクが高まります。

適度に肩回しを行い、前を向きながら姿勢を保つ練習も重要です。

さらに、肩こりは個人差が大きいため、症状の原因を慎重に探る必要があります。

ツボ押しで肩周りをケアする場合、親指や人差し指で骨の外側や気になるポイントを軽く刺激すると血行が改善しやすい。

肩や首に限らず頭部や背中、腕にも影響が広がる場合があるので、日頃からセルフケアに加えて適切な施術を受け、健康を守っていきましょう。

慢性的な肩こりは、肩周りの僧帽筋や肩甲挙筋が常に緊張し、疲労や血流の低下が続くことで痛みやはりを生みます。

スマートフォンやパソコン作業が長時間におよぶと、同じ姿勢でいる間に筋肉が疲れ、老廃物が蓄積しやすくなります。

血液とともに疲労物質が流れにくくなると、痛みやコリが増幅する悪循環になりがちです。

これを断ち切るには、適度に肩を回したり腕を伸ばしたりして筋肉をほぐすことが有効だが、放っておくと腰や首まで不調を感じる場合もある。

さらに、一度痛みを意識すると神経が敏感になり、コリが抜けにくくなることもあるため、早めにケアを始めるのが望ましい。

ストレッチやマッサージ、ツボを押しながら疲れのポイントを緩和すると血行も改善しやすい。

継続的にセルフケアを行い、必要に応じて専門家に相談することで状態を落ち着かせましょう。

ストレスや姿勢不良が重なると、首すじや肩、背中にかけて強いはりや痛みを抱える肩こりが起こりやすい。

頭痛や吐き気をともなう場合もあるので、早めの対策が欠かせません。

長時間のデスクワークやスマホの使用で、背中が丸くなったまま固まる姿勢が続くと、筋肉がこわばって血行が滞り、痛みだけでなく全身の不調へと発展することがあります。

心身のストレスによって神経が過敏になると、コリがさらに増幅して慢性化しやすい。

ツボ押しや指圧は有効なケア方法のひとつだが、一部の肩こりでは効果が見られない場合も考えられます。

その場合は、内科的要因や骨の異常といった医学的な原因が潜んでいる可能性があるため、専門機関に相談して適切な治療を受けることが必要です。

体や首を動かすストレッチなどを日常に取り入れ、早めに症状をチェックしながら予防を心掛けましょう。

東洋医学では、体内を巡る気の流れをスムーズに保つためにツボを利用する考え方があります。

肩こり改善を目指すとき、全身には361カ所以上のツボがあるとされ、ツボを押し刺激すると血行が促され、筋肉のコリや緊張が和らぐ可能性があります。

これは皮膚のすぐ下を通る神経が体の内側の神経とつながり、押した刺激が体内にまで作用して症状を緩和する仕組みだと考えられています。

首や肩周りの不調に限らず、腰痛や頭痛など幅広い症状に応用できるのが東洋医学の特徴でもあります。

実際にツボとされるポイントは経絡と呼ばれる気の通り道に位置しているため、痛みなどの不調を感じる部分だけでなく、離れた場所を刺激することで改善が期待できることも特徴です。

ツボ押しは日常で簡単に取り入れられる方法としておすすめされるが、刺激の仕方や強さ、押す頻度などを正しく把握し、体調や個人差に合わせて行うことが重要になります。

東洋医学の鍼灸や指圧では、経絡と呼ばれる気の路線上にあるツボを刺激して不調を改善する考え方が根付いています。

肩や首のこりをほぐす場合、指やボールペンの先などで押すだけでも筋肉がやわらぎ、血液循環が高まる可能性があります。

ツボは身体各所に点在し、神経を通して内側へ働きかける性質を持つため、肩だけでなく全身の状態にまで影響を及ぼせる点が特徴です。

アクティブに動く時間がないときでも、自分の手で気になる箇所を押すセルフケアは可能だが、心地よい刺激を与える程度に留めるとより安全で効果的とされる。

適切にツボを探り、痛みを感じるポイントに程よい圧を加えることで、緊張した筋肉がゆるみ、血行がスムーズになりやすい。

日々のケアを続けると疲労の解消や肩こりの予防にもつなげやすい。

ツボ押しによってすぐに肩こりが軽くなったと感じる場合は、筋肉の軽度なコリや血行不良が主な原因になっていることが多いです。

指圧でツボを刺激すると、痛みのある部分だけでなく経絡を通じて全身の気の流れが整い、緊張しきった肩周りの状態がやわらぎます。

とくに長時間の同じ姿勢で凝り固まったタイプの肩こりは、押した瞬間に血流が促されるため、スッと軽くなる印象を得やすい。

ただし、内臓疾患や骨、神経の異常などが背景にある場合は即効性を感じにくいこともあります。

そのようなときは医療機関で相談することが望ましい。

肩こりは女性ではTOPの悩み、男性でも腰痛に次いで2位に挙がるほど多くの人が抱える症状です。

日常の仕事や家事の中で首や肩が張るとき、思わず手で首筋や肩を押してしまうこともある。こうしたセルフマッサージやツボ押しは効果を発揮しやすく、血行を改善して筋肉のこわばりを緩和するポイントとしておすすめです。

肩こり対策となるツボ一覧には、合谷やけんせいなど複数が挙げられるが、どの場所を押すかは自分の症状に合わせて選ぶと良いでしょう。

ツボを刺激する際の方法としては、親指の腹などを使い、痛気持ちよい程度の圧を加えるのが基本です。さらに、肩甲骨周辺や首の付け根なども見逃せない。

日ごろから姿勢に注意し、適度にストレッチや腕を回す動作を取り入れ、東洋医学の専門家が監修する情報を参考にするのも良いでしょう。

内臓や骨の異常が原因の不調である可能性がある場合、早めに医師の診断を受けることが必要です。

正しく対策を行えば、コリの解消だけでなく全身の健康維持にも役立ちます。

手にあるツボの中でも合谷は、肩こりや頭痛を緩和する作用が期待される代表的なポイントです。

親指と人差し指の骨が交わる付け根付近に位置し、東洋医学でもしばしば利用されます。

手は身体の末端にありながら全身をつなぐ神経との関連が深く、ここを刺激すると血行が良くなり、首や頭への負担をやわらげやすい。

押し方は指圧棒やボールペンの後ろ側などを使っても良いが、強すぎる圧をかけると痛みが増す場合もあるので注意が必要です。

仕事や家事の合間に自分でできる手軽さが魅力で、肩こりだけでなく頭痛や倦怠感の解消にも役立ちます。

時間のないときほど手を使ったセルフケアを試し、症状の改善を目指してみるとよいだろう。

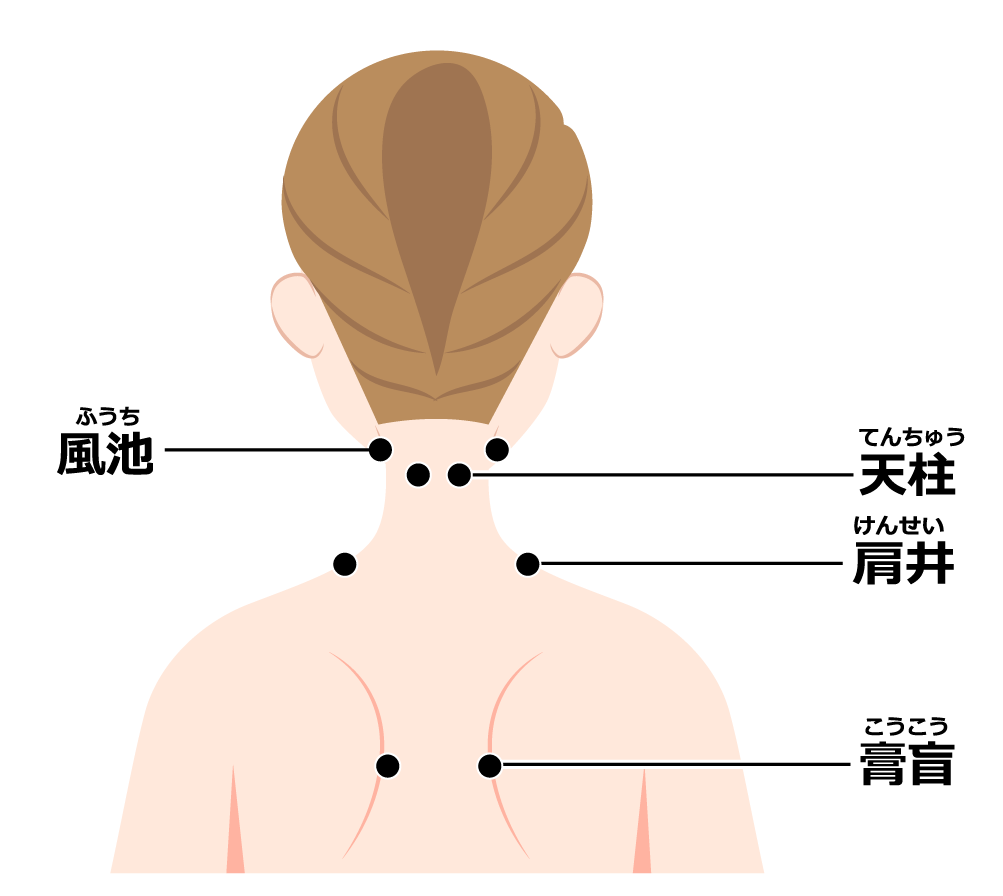

肩甲骨の周りには、けんせいと呼ばれるツボがあり、ここを押すと筋肉のコリを緩和しやすいとされています。

肩の後ろ側を触ると痛みやはりを感じる部分がある場合、そこがけんせいのポイントです。

指やマッサージ器具を使い、気持ちよいと感じる程度の力で数秒ずつ圧をかけ、ゆっくり離す方法を繰り返すと血流が整いやすい。

肩甲骨周辺は姿勢の乱れや長時間のパソコン作業などで疲れがたまりやすいため、全身のコリ解消とあわせてケアすると良い。

漢方に学んだ痛散湯など、特定の製品による治療を考慮する方もいるが、まずはセルフケアで緊張をほぐし、症状の軽減を図ってみるのもひとつの手段です。

痛みがあまりにも強いときには専門家に相談して状態を正しく把握し、必要に応じて施術を受けてみましょう。

首の付け根部分には、肩こりのケアによく利用される定番のツボがある。

頭を支える筋肉が集まる付近だけに、ちょっとした姿勢の乱れやストレスでも強い負担がかかりやすい。

ここを押し刺激すると、首から肩にかけての血行が促進され、疲労物質が流れやすくなることで痛みやコリが和らぎやすい。

個人差はあるが、軽く首を回したり、指先で優しくツボを探して圧を加えたりするだけでも緊張が緩む場合があります。

慢性化した肩こりには漢方に学んだ痛散湯のような治療も検討されるが、まずはセルフケアで改善するかどうかを確認し、改善しないときは接骨院などを検討すると良いでしょう。

ツボ押しを行う前に、首や肩を蒸しタオルなどで温めると筋肉が緩み、より高い効果を得やすい。

強めに押すと効く気がして無理に力を込める人もいるが、痛みが増して血行を阻害する恐れがあるので注意しましょう。

もしポイントをピンポイントで狙いたい場合は、ボールペンの先や専用のツボ押しグッズを利用しても良い。

温かい缶飲料や湯を入れたペットボトルを肩に当てながら指圧すると、温熱効果による血流改善が上乗せされてコリが軽くなりやすい。

爪を短く整えておくことも大切で、肌を傷めずにケアできる。

痛みが強く感じる場合は、爪楊枝を束ねて軽くたたくなど、刺激をやわらげる方法を試してみると負担が少ない。

身体に合わせたやり方を見つけて継続すると、コリの解消へとつながります。

ツボを押すタイミングとしては、入浴後や体が温まっている状態が好ましい。

血流がすでに促されているときに刺激を加えると、コリの解消や緊張の緩和を期待しやすい。

寝る前に行うのも日中にたまった疲れをリセットする方法として有効だが、強すぎる刺激は神経を高ぶらせることがあるので控えめにしましょう。

温かいペンやツボ押し具を使うと、押す力と温熱効果を同時に得られる反面、やけどや圧力のかけ過ぎには留意しましょう。

爪を切っておく、肌にローションを塗るなど事前のお手入れをしておくと刺激がマイルドになります。

体の状態を観察しながら適度な負荷をかけることが、長く続けるコツになります。

肩こりを改善するにはツボ押し以外にもさまざまなセルフケア方法があります。

仕事や家事の合間に肩を回したり、首を前後左右へゆっくり動かすストレッチを繰り返すと、血行が促されて筋肉の硬さが和らぎやすい。

腕や肩をじっくり伸ばす運動を行えば、肩こりを引き起こす原因になりがちな姿勢の乱れも整えやすい。

とくに女性は肩こりが健康上の悩みとして上位に挙がるため、早めに対策を取ることが望ましい。

腰痛や骨の問題、内臓の病気が原因で肩こりや首の痛みが出るケースもあるので、痛みが長引く場合は医学的な検査を受けることが必要です。

セルフマッサージやツボ押し、軽いスポーツなどを組み合わせ、個人の状態に合ったアプローチを探ってみる価値があります。

長時間同じ姿勢で座り続けると肩や背中に疲れがたまりやすいが、合間に簡単なストレッチを取り入れるだけで負担を軽減できます。

肩を上げたり下ろしたりしながら大きく回転させると、筋肉が刺激されて血行が良くなります。

ペットボトルや軽いダンベルを手に握り、腕を振り子のように動かす方法も肩甲骨周りを和らげる効果が期待できます。

入浴時には、湯船で首や肩を温めながら少しずつ肩を回すとコリがほぐれやすい。

湯上がり後にタオルで温めたまま肩周辺を伸ばすと、筋肉が緩んだ状態でケアできるのでより効率的です。

そのまま無理せず、リラックスしながら継続していけば、慢性的な肩こりの予防にも役立ちます。

肩こりの予防には、同じ姿勢を長く続けない工夫や、こまめなストレッチが欠かせない。

肩や首の筋肉をもみほぐし、血流と代謝を促す習慣を続けると、症状が軽減しやすくなる。

少し重たいペットボトルやダンベルを利用し、振り子運動で腕を動かすと、肩周りの骨や筋肉にも適度な刺激を与えられる。

体操やケアを毎日こまめに行うことで、肩こりや腰痛を予防しながら健康な生活を送る助けになるでしょう。

まずは今日から首周りのストレッチを始めて、仕事や家事の合間にも意識して取り入れてみましょう。

続けるほど効果が高まるので、気になる方は今から始めてみよう。