脚の悩みは見た目だけでなく、痛みや姿勢にも大きく関係します。特にO脚は膝や股関節の不調を引き起こし、骨盤や骨に負担がかかる場合もあります。この問題を放置すると腰痛や猫背などの症状が悪化するため、早めの予防と改善が大切です。

記事では、膝や太もも、くるぶし周辺の筋肉を強化するストレッチや矯正の方法、生活習慣の見直しなどを解説します。

全体のバランスを意識し、筋力と柔軟性をキープすることで、健康的な脚ラインを手に入れることが可能です。

Xが気になる方は、左右や前後のバランスを確認し、立ち姿や歩行時の姿勢を整えると効果的です。

トレーニングや施術を受ける場合は、医療機関との連携により負担を減らすことも可能です。

自分に合ったケアを知りたい場合は専門家への相談もおすすめです。

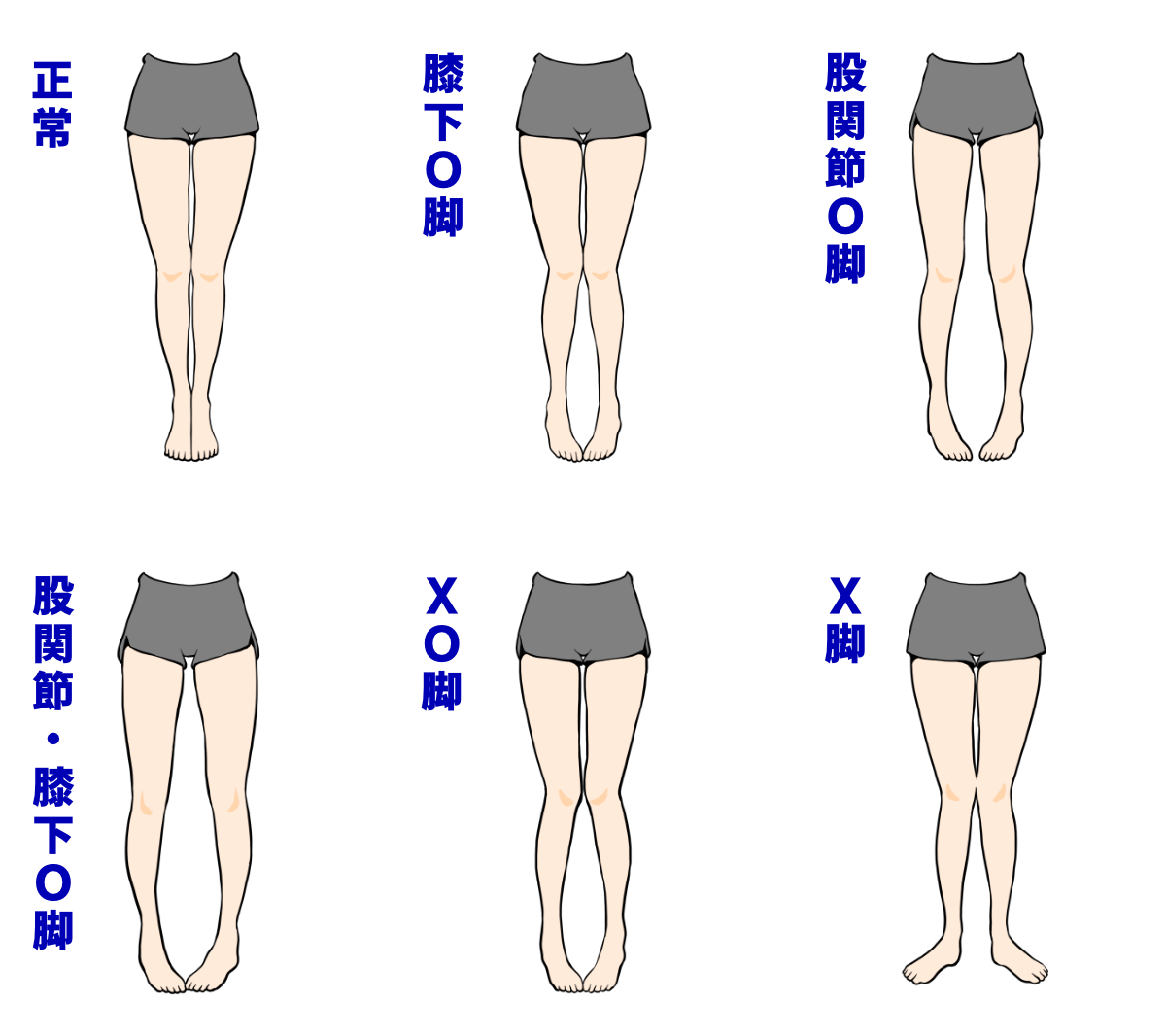

両膝が外側に湾曲して脚を正面から見たとき、隙間が大きくなるO脚は見た目だけでなく、膝や腰の負担にも影響が及ぶ。普段の姿勢や脚の使い方が原因になる場合が多く、内側の筋肉が弱いと骨盤が傾いてO脚を悪化させることもある。たとえば横座りや足組みを続けると太ももの内側筋が十分に働かず、脚の外側ばかりが張ってしまう。セルフストレッチや筋力トレーニングを習慣にすると骨盤や膝関節の状態が整いやすくなる。上本町院ではO脚に対するケアをサポートしており、施術とあわせて生活の中での改善ポイントも案内している。こうした取り組みを継続すれば脚のラインを整え、見た目だけでなく健康面の予防にも役立つ。

立った状態で両足のかかとと内くるぶしを合わせ、太ももや膝、ふくらはぎがどの程度くっつくかを確かめるとO脚の度合いを把握しやすい。指が何本入るかで軽度から重度までチェックでき、指が3本以上入る場合は膝の変形リスクにも注意が必要。放置すると痛みや歩行の支障が生じ、生活の質が下がる恐れがある。早めに自分の脚の状態を確認し、筋肉バランスや姿勢を整えて改善できるように取り組むと安心。

太ももの内側を支える内転筋が弱いと、股関節をうまく閉じられずO脚になりやすい。さらに骨盤を正しく支える筋力が不足すると骨が歪み、膝の外側に負担をかける。長時間のデスクワークやスマホ操作による猫背も、体幹が崩れて脚への重心が乱れやすくなる。まれに先天的要因による場合もあり、人によっては変形性膝関節症へ進行する恐れがある。日頃から股関節周辺を意識して、筋肉や姿勢を整えることが改善の鍵となる。

両膝が外側に開いた状態は見た目を損ねやすく、実際の身長よりも低く映ることがある。膝関節が変形しやすくなるため、膝痛や腰痛につながる可能性も高まる。脚の外側にばかり負荷がかかると疲れが抜けにくく、むくみやすい体になりがちだ。血流やリンパの流れが悪くなると太ももやふくらはぎに余分な脂肪がつきやすい。O脚をそのままにしておくと日常動作がしづらくなるので、早めの対策で健康と姿勢を守りたい。

脚の外側に重心が偏ると膝や股関節への負担が増し、O脚が固定化しやすい。太ももの内側筋が弱ると骨盤が安定せず、骨のズレやねじれが進んで見た目も悪化しがちだ。長時間の座り姿勢や猫背が続くと体幹が衰えて、脚へかかる力が偏る。横座りや足組みといった習慣がある人は、膝や腰への負担が大きくなる傾向にある。筋力強化や正しい姿勢を身につければ変形を緩和できるだけでなく、日々の歩行や運動もスムーズになりやすい。こうした知識を活かし、O脚の原因を一つずつ取り除くことが予防と改善の近道になる。

自力で脚の歪みを矯正しようとしても、筋力や姿勢の原因を見落とす場合がある。整骨院での施術なら、身体の状態を細かく確認しながら無理なく改善を目指せる。くまのみ整骨院では患者一人ひとりに合わせた治療や生活習慣の指導を行っており、痛みの軽減だけでなくO脚の根本対策にもアプローチが可能。疑問や不安があれば気軽に相談してみると安心につながる。

長時間の前かがみや足を組む姿勢を続けると、腰や骨盤に負担がかかりO脚を招きやすい。猫背が習慣化すると体幹の筋肉が正しく使えず、背中や腰にも痛みが生じやすい。背もたれに過度に寄りかかったり、膝を内側に倒すような座り方も脚の外側を張らせる大きな要因になる。少しでも姿勢を意識し、重心を整えていくことでO脚だけでなく腰痛や首のこりの予防にもつながる。

足首から腰までしっかりと筋肉をほぐすセルフストレッチを行うと、O脚の改善効果が高まりやすい。ふくらはぎや太もも裏など、脚全体をやさしく伸ばすことで血流が促進され、足首から骨盤までのバランスが整う。硬くなった内側筋を丁寧にほぐすと膝関節が正しい方向にキープされやすくなり、歩行時の安定感が増す。あい鍼灸院・接骨院では患者の症状に合わせた施術だけでなく、ストレッチ方法や生活習慣への注意点も案内している。痛みや疑問があれば気軽に相談できるため、早めに取り組んで健康的な脚ラインを目指したい。

足首のゆがみが気になるO脚は、くるぶし付近や太ももの内側を支える内転筋の筋力が不足していることが多い。内転筋は脚を内側へ引き寄せて膝関節を安定させる重要な役割を担う。トレーニングとしては仰向けで両膝にクッションを挟んで押し合うなど、無理なく太ももの内側を刺激する方法が挙げられる。脚の外側ばかり使う習慣を改め、内側筋を意識して強化するとO脚の改善が期待できる。

太ももの内側を伸ばすストレッチを取り入れると、O脚の原因になりやすい筋肉の硬さを緩和できる。内転筋が凝り固まると骨盤のバランスが乱れ、脚が外側に開きやすい状態になる。たとえば座った姿勢で片脚を横に伸ばし、身体を前に倒して内転筋を伸ばすなど、シンプルな方法でも継続すれば効果が高まりやすい。複数のストレッチを組み合わせて行うと、より負担の少ない美脚づくりにつながる。

股関節まわりを動かすエクササイズで骨盤の位置を安定させると、O脚の矯正だけでなく腰痛予防にも効果を期待できる。下半身を鍛える筋トレやストレッチを組み合わせると、脚の外側に偏る負担を内側へ適切に分散しやすい。猫背を修正する姿勢改善も大切で、肩の位置や首の角度を意識すると全体のバランスが整う。本記事で紹介されている方法を参考に、日々のトレーニングやセルフケアを取り入れれば体の変化を実感しやすい。

下半身の筋トレやストレッチで内側筋を鍛え、骨盤の安定を図ればO脚の線が徐々に改善しやすくなる。猫背が気になる人は、肩甲骨から背骨にかけて正しい姿勢を保つエクササイズを取り入れると相乗効果が望める。たとえばスクワットや内転筋を鍛える運動を組み合わせると、脚の外側だけでなく内側の筋力をバランス良く向上できる。さらに習慣化すると姿勢全体の見た目が整い、O脚からくる膝や腰周辺の症状を軽減することも可能。本記事の改善策をコツコツ継続することで、より健康的な脚ラインをめざせる。

股関節や膝関節をサポートするには、太ももや尻まわりの筋力を高めることが大切だ。左右のバランスを意識したトレーニングを行うと、全体的な姿勢を支える筋肉が効率よく働く。重心が片側に寄らないよう、日常動作でも脚のつま先やかかとの位置に気を配ることがポイントになる。

自宅での矯正やセルフケアだけでは改善が難しい場合、整骨院や医療機関を利用すると安心につながる。専門知識を持つ施術者が、膝や股関節などの関節状態や筋肉の使い方を検査し、負担を減らす方法を提案してくれる。痛みや変形が進んでいるときは治療が必要になる可能性もあるため、早めの相談が望ましい。専門家と連携しながら進めると、O脚の根本原因にアプローチしやすく、より確実な改善を期待できる。

O脚の治し方に有効なのは「筋力トレーニング」「ストレッチ」「姿勢改善」。それぞれの方法は今日から始められる簡単なものが多い。継続的に取り組めば、脚のラインを整えながら猫背や腰痛の予防にも役立つ。ただし痛みが強い、セルフケアで変化が感じられない場合は専門医へ相談することが望ましい。近年では再生医療を含む新しい選択肢も取り入れられており、根本的な治療を検討するチャンスが増えている。当クリニックではO脚や変形性膝関節症に関する施術も行っているので、疑問や不安があればお気軽にお問い合わせください。電話やLINEでもサポートを実施しているため、まずは気軽に連絡して次のステップを踏み出してみよう。