自分の脚の見た目や、歩行時のバランスに疑問を感じたことはありませんか。O脚は単なる見た目の問題にとどまらず、膝や関節への負担が増し、痛みや変形といった症状の原因となることがあります。健康な状態の脚を保つため、O脚の発生メカニズムや予防で気をつけることを知ることは重要です。

本記事では、O脚の正しい診断方法、生活習慣や骨盤・筋肉との関係、放置によるリスク、改善に有効なストレッチや専門の治療まで具体的な内容を丁寧に紹介します。

柔道整復師による視点で、O脚に悩む患者の疑問や質問にも応える記事で、納得しながら脚や体の健康を目指していただけます。

O脚は、脚全体が外側に湾曲しているため、両足を揃えても膝の内側に隙間ができる状態を指します。股関節や膝、足首などの関節や筋肉のバランスが崩れることで徐々に進行し、日常生活の悪い姿勢や歩き方などの習慣が積み重なることで発症します。痛みを感じることがあまりなく、脚の見た目や体型の変化によって気づくケースも多いです。例えば、下半身が上半身よりも太く感じる、無意識に膝をくっつけて立つ癖がある、スーツやパンツスタイルでガニ股に見える、鏡で見た時に脚が曲がっているなどがO脚の特徴として挙げられます。O脚は、整形外科や接骨院のでの評価により骨や靭帯に問題が見つかることもありますが、日常生活の継続的な姿勢や歩き方、筋力バランスの乱れと深く関わっています。O脚の進行を放置すると、変形性膝関節症などの関節疾患を招くリスクもあり、見た目の問題だけではなく健康上の影響にもつながる場合があります。膝や股関節の状態に気を付け、早めの予防や改善に取り組むことが大切です。O脚の症状や原因を理解し、適切な運動や生活習慣の見直しが必要です。

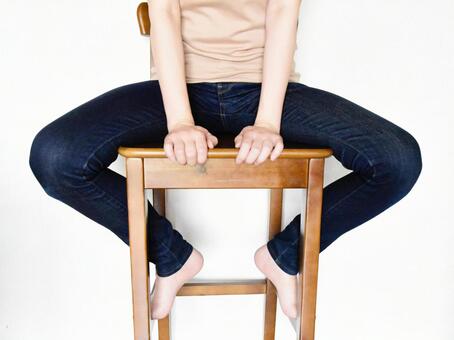

両足の内くるぶしを揃えて立ったとき、膝同士が自然にくっつかずに間が開いてしまう状態をO脚と呼びます。O脚は見た目がアルファベットの「O」に似ていることとが特徴です。この脚の変形は骨格や筋肉、靭帯のバランスの乱れが原因となることが多く、痛みがない場合でも膝関節や足首、股関節に負担がかかりやすくなります。O脚は必ずしも疾患ではありませんが、進行すると歩行時に違和感や変形性膝関節症のリスクが高まることがあります。早めに自身の脚の状態を確認し、必要に応じて医療機関や接骨院で相談することが健康維持と脚の見た目の改善につながります。

O脚は見た目で気づきやすい脚の変化ですが、健康全体にも影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。脚が外側に湾曲していることで、膝や股関節など関節の特定部位に偏った負担がかかりやすくなります。このような負荷の偏りが続けば、変形性膝関節症や股関節痛、さらには骨盤周囲の筋肉や靭帯のバランスが悪くなり、姿勢不良や慢性的な痛みにつながることも少なくありません。また、O脚が進行すると歩行バランスが崩れ、腰や背中にまで影響が及ぶこともあります。健康的な下半身を維持するためには、今の脚の状態を把握し、症状が軽いうちに適切な運動や生活習慣の見直しを行うことが大切です。O脚は早期に対策をすることで、見た目も健康も良好な状態に保つことが可能です。

自分がO脚かどうかセルフチェックする方法として、専門的な医療機関での診断に加え、自宅で簡単に行える姿勢や運動の確認があります。例えば、鏡の前に立ち、左右の内くるぶしを揃えた状態で膝同士が離れていないか、脚の湾曲度合いや太もも・膝・くるぶしのラインを観察してみてください。膝の内側に隙間がある、本来直線的であってほしいラインが外側に曲がっている、スーツや細身のパンツを履いた際にガニ股が目立つ、膝の周囲に明らかなO字型の隙間が感じられる場合、O脚の可能性があります。こうしたセルフチェックを行うことで日常生活での変化や改善点に気づけます。O脚の改善には筋力トレーニングやストレッチ、姿勢の見直しが重要です。例えば、太ももの内転筋を鍛える運動や股関節周りのストレッチ、姿勢が崩れないような習慣を心がけることで、膝や脚全体の負担を減らしO脚の進行を予防することができます。もしセルフケアで効果が見られない場合や膝に痛みが出てきた場合には、整形外科や接骨院に相談し、より専門的な施術方法や個別の評価を受けてください。ご自身での簡単なチェックから始め、無理のない範囲で改善への第一歩を踏み出しましょう。

O脚の傾向を知るためには、普段の姿勢や骨盤の使い方に着目したセルフチェックが役立ちます。特に「猫背」が強まると骨盤が後方に倒れ、バランスをとるために膝が曲がってガニ股気味になりやすいのが特徴です。座位で背中を丸め、骨盤が後ろに倒れたままの状態から、下腹部を軽く引き締めるように力を加えてみましょう。これにより背筋が伸びて骨盤が起き上がった感覚を実感できるはずです。このチェックと体感は、猫背や姿勢不良からくるO脚対策として非常に有効なポイントになるでしょう。O脚は見た目の問題だけでなく、将来的に膝の痛みや変形性膝関節症のリスクを高めることが知られています。近年は再生医療など最新の治療方法もあり、専門院や接骨院での相談も選択肢のひとつです。

O脚の原因は一つではありませんが、骨盤や姿勢の状態が密接に関わっています。特に女性はスカートなどで脚を見せる機会が多く、見た目にもO脚による変化が目立ちやすいため悩む方が多い傾向にあります。O脚は股関節や膝関節、骨盤と下半身の筋肉バランスが乱れることによって起こるほか、長年の悪い姿勢や歩行習慣、合わない靴、内側や外側に体重が偏る歩き方が慢性化することで次第に進行します。脚だけを意識して治療を進めても、根本原因となる骨盤や姿勢を無視してしまうと思うような改善が得られません。そのため骨盤と下半身全体のバランスを調整し、体全体のアライメント(整列)を整えることがO脚改善の近道です。骨盤体操や筋力・柔軟性のトレーニングを日々の生活に取り入れることで、脚全体の変形や痛みの予防と改善が期待できます。O脚は進行する前に自身の生活対策や姿勢習慣の見直しが必要不可欠です。

O脚の発症には、成人以降の姿勢や生活習慣が大きく関与します。立ち方や歩き方に無意識の癖がつき、猫背や骨盤後傾といった姿勢が続くことで体の重心が後ろに移動しやすくなります。すると無意識のうちに膝を曲げて前方へ重心を戻そうとし、その結果ガニ股やO脚の傾向が強まることが多いのです。普段からデスクワークが多い方、座りっぱなしの生活が定着している方は、特に姿勢の崩れが起こりやすいため注意が必要です。また、筋肉量の低下や関節周囲の柔軟性不足が重なれば、膝だけでなく股関節や腰への負担も増して全身の姿勢バランスがさらに崩れる原因になります。O脚傾向を感じたら、まずは日常の姿勢や体の使い方、定期的な下半身のストレッチや適切な運動習慣を取り入れることが予防と改善のカギになります。自身の歩行や立ち方にも意識を向け、早めにケアを始めることが肝要です。

脚の変形は、筋肉や靭帯のバランスが崩れることで引き起こされます。そのままにしておくと、関節にかかる負担や衝撃の分散がうまくいかなくなり、やがて変形性膝関節症や鵞足炎、足底腱膜炎、外反母趾といった疾患につながる恐れも高まります。これらの疾患が発症すると膝や足の痛みが慢性化したり、歩行困難や姿勢の悪化など日常生活への支障が徐々に現れるようになります。たとえば、内側や外側の筋肉を使えていないことで関節が本来の軌道を維持できず、膝や足首、股関節の動きが不均衡になります。個人差はありますが、体重の増加や筋力低下、高齢化に伴う骨や靭帯の衰えも脚の変形を助長しやすい要因です。できるだけ早めに筋力バランスや柔軟性を取り戻し、リハビリや姿勢改善、セルフケアを意識した生活を送ることで、このような進行や健康被害を防ぎましょう。

O脚を放置すると、変形性膝関節症の進行や慢性的な膝の痛み、くる病といった様々な疾患のリスクが高まります。これらは特に大人のO脚に多く、膝関節の軟骨がすり減りやすくなり、可動域が狭くなったり日常動作が困難になったりする場合もあります。食事や運動といった普段の生活習慣が膝や脚の健康に直結しているため、規則正しい生活リズムや適切な運動を心掛けることが大切です。万が一症状が進行してしまった場合には、整形外科や専門医療機関への相談が推奨されます。膝の痛みやしびれ、違和感などが現れた時は早めの診断と治療が必要となるため、ご自身の脚の状態を気にかけるとともに、日々の運動や生活習慣の見直しも積極的に行いましょう。予防を意識しながら身体の健康を守ることが非常に重要です。

O脚による膝関節への負担は、痛みや変形といったリスクを将来的に高めます。O脚のまま生活を続けていると膝の内側に荷重が集中しやすく、軟骨がすり減って徐々に関節が変形していきます。この変形は進行すると歩行困難や日常生活への支障を招き、さらに膝の可動域低下や筋力の極端な低下につながる場合もあります。また、体重の増加や加齢が重なることで、O脚からの膝痛や変形性膝関節症が進行しやすくなります。これらのリスクを防ぐためには、早期から姿勢や歩き方、筋肉バランスの改善を意識することが重要です。また、整形外科や接骨院に相談し、専門的なアドバイスや施術方法を取り入れることで状態の悪化を防ぎやすくなります。O脚による健康リスクを軽減し、末永く健やかな歩行と生活を守るためには、日々のセルフケアと適切なサポートの両立がカギを握ります。

O脚は膝関節だけでなく、股関節や腰にも連鎖的なデメリットを及ぼします。下半身のバランスが崩れることで体全体のアライメントが乱れやすくなり、骨盤の傾きや腰痛、歩行スタイルの悪化などが影響として現れます。特に女性は脚の見た目に悩みやすく、スカートを履いた際などに変化が目立つことも多いため、心理的な負担につながる場合もあります。O脚は脚だけに施術やトレーニングを行ってもなかなか改善しないケースがあり、骨盤や股関節、下半身全体のバランス調整が非常に重要です。例えば、骨盤矯正や筋力トレーニング、ストレッチなど専門的なアプローチで股関節や腰回りもケアすることで、O脚改善の効果を高めることができます。予防も兼ねて正しい姿勢とバランスを見直すことが、健康的な体づくりへの第一歩となります。

接骨院ではO脚の改善を目的とした様々な治療方法が提供されています。施術例としては、骨盤矯正や関節の矯正、筋膜リリース、手技を用いた筋肉バランスの調整などが主な方法です。これらの施術により体の歪みや姿勢の癖を正し、膝や股関節への過度な負担を軽減します。また、個人の脚の状態や生活習慣を丁寧にヒアリングし、それぞれに適したストレッチや筋力トレーニング、日常生活指導も行われます。矯正治療による即時的な関節アライメントの変化だけでなく、長期的には自宅で続けられる運動療法や習慣の見直しのサポートも提供されるのが特徴です。さらに、状態によっては整形外科的な検査や診断を勧められる場合もあります。接骨院でのO脚治療は再発防止や症状の根本改善を目指すため、総合的な健康管理にもつながります。膝や脚の痛みがある場合には、早めの相談が大切です。

O脚の改善には自宅でできるストレッチや筋力トレーニングも効果的です。例えば、クアドセッティングでは仰向けに寝て膝下にタオルを挟み、膝裏でタオルを押しつぶすように伸ばし5秒ほど保持し、これを10〜15回で3セット以上行うと太ももの大腿四頭筋を効率よく鍛えられます。スクワットは背筋を伸ばし両足を開き、椅子に座るようにしゃがんで10~15回を3セット以上。内転筋を狙い脚を閉じる動作で行えば脚の内側やお尻・太もも全体の筋力向上に役立ちます。ボールつぶしは太ももの間にボールを挟み脚を閉じる動作を20~30秒、3セット以上行い内転筋の強化に効果的です。股関節外転運動は壁に手をつき、体を真っ直ぐ保ちつつ足を横に広げる動きで10~15回を3セット以上行うと歩行や姿勢保持に大切な中殿筋を鍛えられます。これらの運動は膝や股関節の状態改善や関節バランスの維持、O脚の進行予防に非常に有用です。無理のない範囲で、日々のケアとして継続しましょう。

O脚の改善を目指す際、接骨院で行う矯正や施術は日常のセルフケアだけで十分な効果が得られない場合や、自力での変化が乏しいケースに特に有効です。例えば、膝や股関節に痛みや違和感がある、運動やストレッチで改善されない、歩行や立位時のバランスに顕著な崩れが見られる場合には、専門的な評価と施術が推奨されます。接骨院では骨盤や膝関節のアライメント調整、筋肉や靭帯へのアプローチ、個々の生活状況や体の癖に合わせた施術や運動指導を行います。整体や徒手療法、鍼灸などの併用により症状の根本改善を目指し、再発予防も視野に入れた管理が特徴です。また症状によっては整形外科との連携が必要な場合もあります。O脚や膝の状態に不安がある方は、早めに専門医や接骨院でのカウンセリングや相談を検討しましょう。自身の体に合った安心のケアを続けることが大切です。

O脚を予防・改善するには日々の生活習慣に注意することが重要です。特に変形性膝関節症の原因となるO脚は、適度な運動やバランスの良い食事を心がけることで進行の予防が期待できます。普段から正しい姿勢を意識し、膝が内外どちらにも偏らないまま立つ・歩くことを心掛けるとよいでしょう。ストレッチや筋力トレーニングを取り入れ、内側や外側の筋肉のバランスを整えることも大切です。また、長時間同じ姿勢で座りっぱなしにならない、定期的に立ち上がって軽い運動を行う、体重管理を心掛けることも脚や膝への余計な負担を防ぎます。痛みが出た場合や違和感が続く場合は、無理せず早めに整形外科や接骨院での相談をおすすめします。O脚の進行を未然に防ぐために、日々の習慣の中でできるケアや予防対策を意識して継続していきましょう。健康な脚と快適な生活を保つことが可能です。

O脚の主な原因は、骨盤や下半身のバランス、日常の習慣や姿勢、筋肉・靭帯のバランスにあります。改善方法としては筋力トレーニングやストレッチ、姿勢改善が有効であり、本記事ではその具体的な実践方法もご紹介しました。膝や股関節を意識的に動かし筋肉を整える運動や日頃の姿勢管理が、O脚の進行予防や健康な脚づくりに繋がります。どの方法も今日から実践でき、継続することで効果を実感しやすいのが特徴です。ただし、セルフケアで十分な効果が得られない場合や痛みが強い場合は、放置せずに専門医や整形外科への相談をおすすめします。リペアセルクリニックではO脚や変形性膝関節症に対する再生医療も提供しており、ご自身の細胞を用いた安心の治療や様々な症状への対応実績も豊富です。健康的な足と快適な生活を目指すなら、お気軽にお問合せ下さい。